Nanni Strauß war das siebte von insgesamt zwölf Kindern von Simon Strauß und Betty, geb. Bachmann. Sie wurde – wie alle ihre Geschwister – im Haus Nr. 2 geboren.

Nanni Strauß verlebte eine ganz normale Kindheit und zeigte zunächst keine besonderen Auffälligkeiten. Ihre Brüder beschrieben sie, verglichen mit dem Rest der Geschwister, als eher ruhig und in sich gekehrt.

Als junge Erwachsene wurde sie jedoch zunehmend nervöser und neigte zur Hysterie.

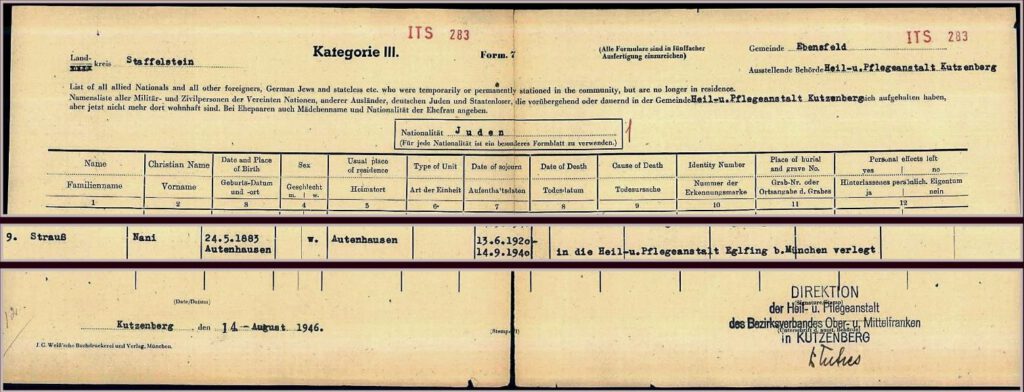

Es folgten erste Klinikaufenthalte in Würzburg und St. Getreu in Bamberg, wo sie wegen psychischer Probleme behandelt wurde. Sie kam immer wieder zurück nach Hause, bis sich ihr Zustand so verschlechterte, dass sie 1920 in die Heil- und Pflegeanstalt Kutzenberg eingewiesen wurde.

Zwanzig Jahre verbrachte sie dort. Eine zwischenzeitliche Entlassung und der Versuch, wieder am Alltagsleben teilzunehmen, scheiterte nach wenigen Tagen.

Nanni Strauß litt unter massiven Stimmungsschwankungen, äußerte mehrfach Selbstmordgedanken und versuchte immer wieder wegzulaufen.

In Kutzenberg war es den Patientinnen und Patienten möglich, sich auf der angeschlossenen Farm zu betätigen oder im Haus angemessene Arbeiten zu verrichten. So konnten insbesondere weibliche Personen in der Küche oder bei der Wäsche helfen.

Als im September 1940 zehn jüdische Patientinnen und Patienten in die Klinik Eglfing – Haar verlegt wurden, war sie eine von ihnen.

Der weitere Weg dieses ersten Transports aus Kutzenberg ist nur lückenhaft dokumentiert, wohl auch um Nachforschungen zu erschweren.

Als gesichert gilt, dass Eglfing – Haar nur eine „Durchgangsstation” war und keiner der Patientennamen dort verzeichnet wurde.

Zusammen mit einer nicht bekannten Anzahl weiterer (jüdischer) Personen wurden sie

nach Alkoven bei Linz verbracht. Im dortigen Schloss Hartheim war kurz zuvor eine Gaskammer installiert worden, in der Nanni Strauß, ebenso wie die neun Mitpatienten aus Kutzenberg, den Tod fand.

Ob für sie eine Sterbeurkunde erstellt oder eine Benachrichtigung an die Familien geschickt wurde, lässt sich nicht mehr ermitteln.

Die Todesumstände von mehr als 400 Kutzenberger Patienten aus der Zeit zwischen 1941 und 1942 wurden nach dem Krieg gerichtlich ermittelt und verfolgt.

In der Strafprozessakte gegen den damaligen Leiter der Heil und Pflegeanstalt Kutzenberg befinden sich Hunderte von Schriftstücken, die sich mit den Umständen der Transporte und „Verlegungen” in andere vermeintliche Heilanstalten beschäftigen.

Nicht ermittelt wurden damals allerdings die Schicksale der zehn Jüdinnen und Juden, die im September 1940 verbracht worden waren.