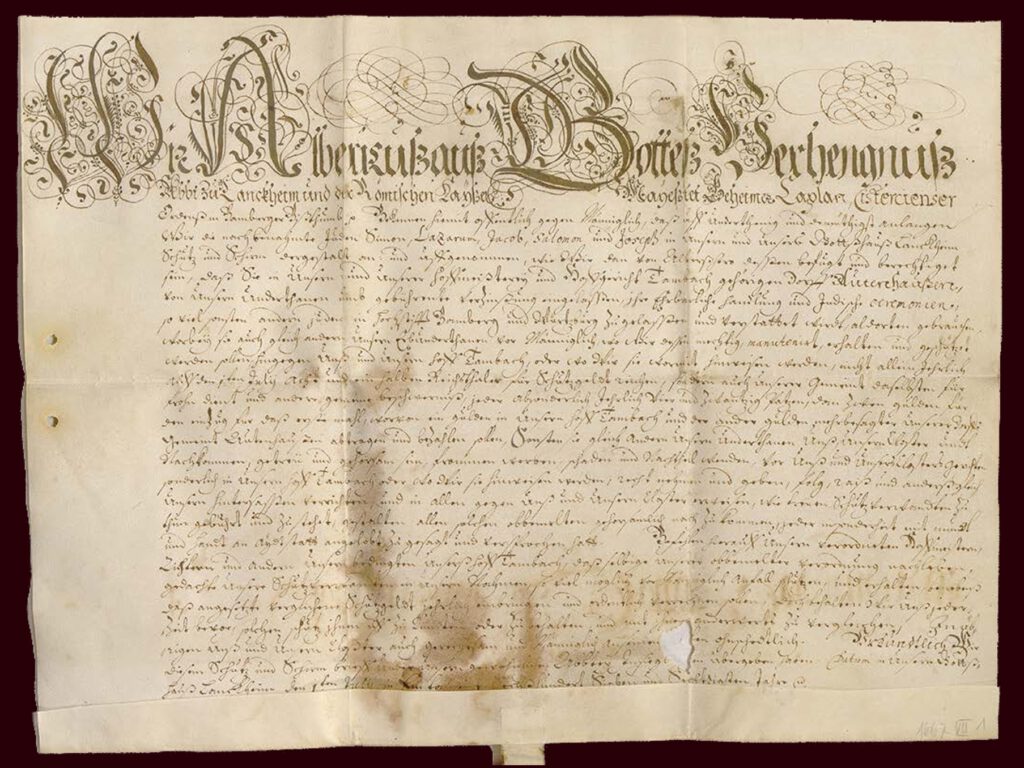

256 Jahre, vier Monate und drei Tage ist jüdisches Leben in Autenhausen belegt. Am 1. Juli 1667 stellte Abt Alberich des Klosters Langheim die Schutzurkunde für Simon, Lazarus, Jakob, Salomon und Joseph aus, die fortan gegen die Zahlung von Schutz- und Einzugsgeld auf Widerruf in Autenhausen leben und die „Jüdische Ceremonien“ ausüben durften.

Die wachsende Judenschaft nutzte bis ins 19. Jahrhundert den Eberner Verbandsfriedhof. Hiermit sowie mit der ersten, wohl 1756 erbauten Synagoge und der Mikwe bildeten die Autenhäuser eine vollwertige jüdische Gemeinde, die ab 1861 wieder dem Bezirksrabbinat Burgpreppach angehörte.

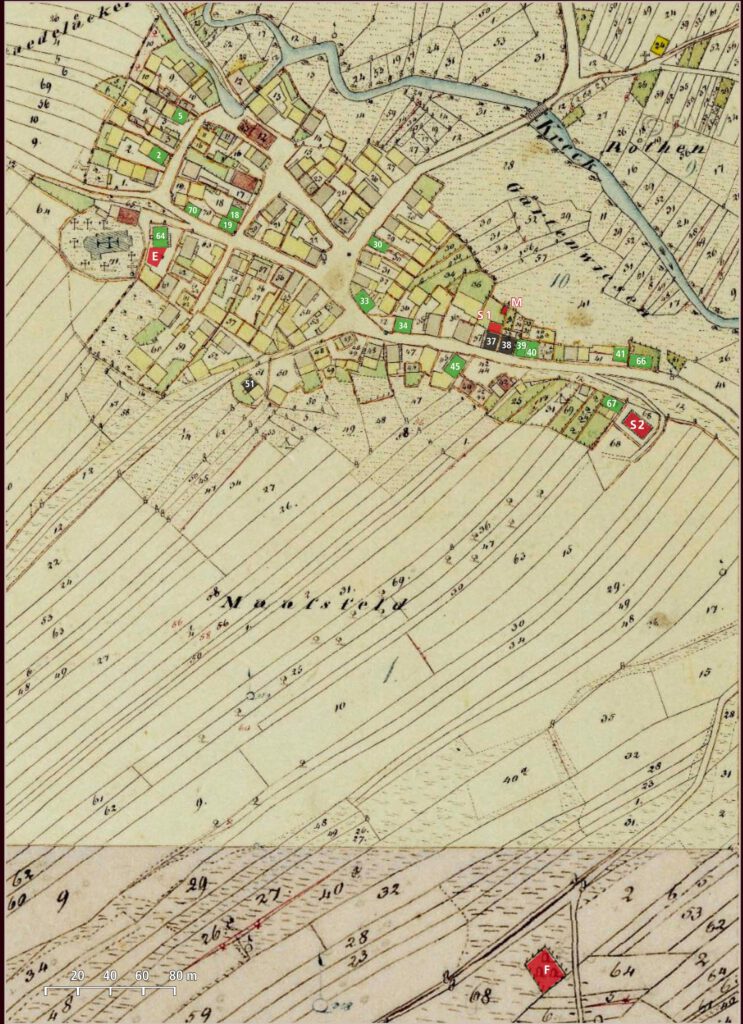

Mit ihren Familien bewohnte die erste Generation drei Häuser (Haus -Nr. 37, 38 und 51).

Der nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-48) wieder aufzubauenden Landwirtschaft des Klosterhofs Tambach nutzten sie wohl als Viehhändler, mit dem Beruf, den drei Viertel ihrer jüdischen Nachfolger bis weit ins 19. Jahrhundert ausübten.

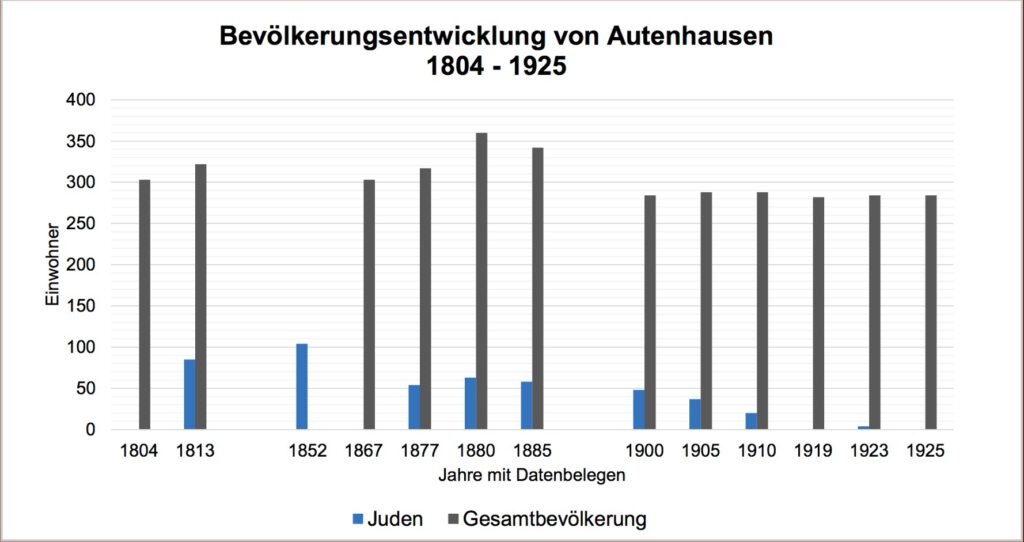

Das bayerische Judenedikt von 1813 galt nach Auflösung des napoleonischen Großherzogtums Würzburg in Autenhausen ab Juni 1814. Es erlaubte ihnen auch Handwerke und Landwirtschaft, beschränkte aber die Familien- Zahl auf 17.

Sie kauften sich nun Wohnhäuser vor allem entlang der heutigen Lindenstraße. Die volle Gleichberechtigung 1861 machte die jüdischen Autenhäuser zu „normalen“ Gemeindebürgern, die etwa an den Holzrechten im Gemeindewald teilhatten und mit zunächst Emanuel Gutmann einen der fünf Gemeinderäte stellten.

Ab den 1880er Jahren wanderten die meisten Juden ab in größere Städte oder gleich nach „Amerika“, in die USA, um dort beruflich weiter zu kommen.

1923 lebten noch die beiden verwandten Ehepaare Gutmann im Dorf (Haus -Nr. 33 und 34). Die Männer, Adolf und Emanuel, wurden in der Nacht vom 3. auf den 4. November 1923 im Kontext der von Hyperinflation, drohendem Bürgerkrieg und Putsch aufgeheizten Lage Opfer eines gewalttätigen Raubüberfalls rechtsradikaler, paramiltärischer „Grenzschützer“.

Mit ihren Frauen flohen sie als letzte jüdische

Autenhäuser unmittelbar danach.

Der antisemitische Mythos des „Judendorfs“ hielt sich noch einige Jahre und motivierte etwa Nationalsozialisten aus Coburg zu Kundgebungen in Autenhausen.