Obwohl jüdischer Glaube durch die Mütter vererbt wird, ist die Religionspraxis in strenggläubigen Gemeinden, wie es die Autenhäuser wohl war, männlich dominiert:

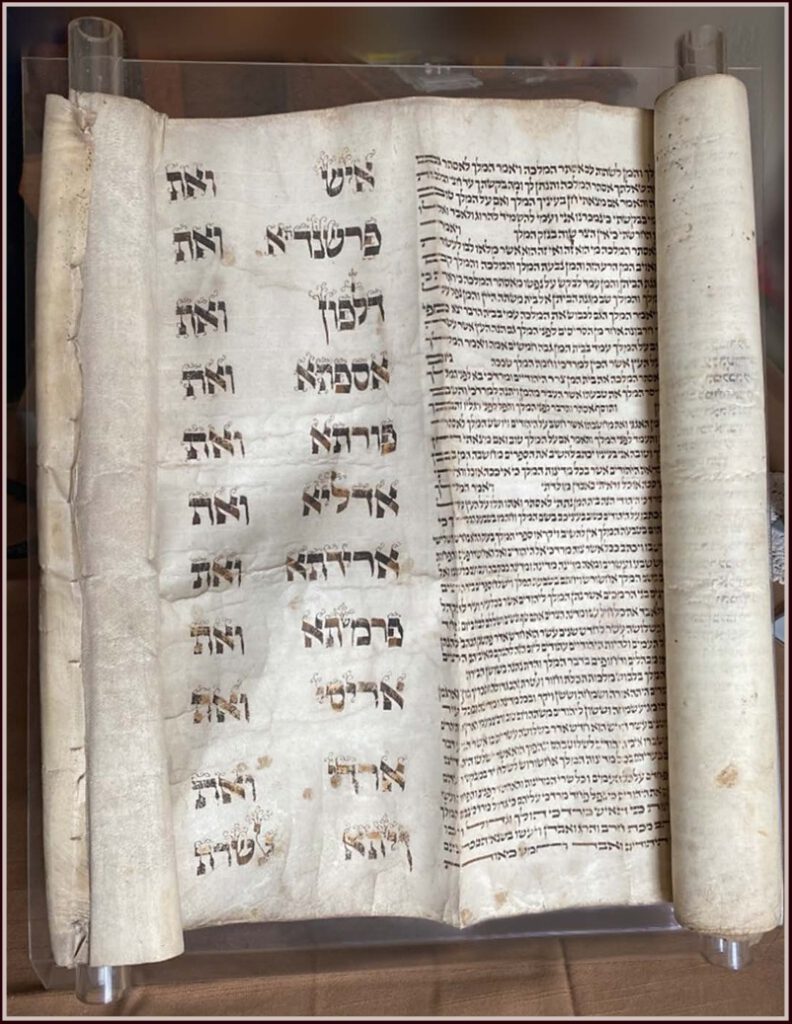

Männer tragen den Gottesdienst, sie beerdigen die Verstorbenen und „Bar Mizwa“, „Sohn des Gebots“ wurden lange Zeit nur die Söhne: ab dem 13. Geburtstag religionsmündig, verliest der Jugendliche am folgenden Schabbat in der Synagoge den Wochenabschnitt aus der Tora, was anschließend gefeiert wird.

Der Schabbat kontrastiert als festlicher Ausnahmezustand zu den Werktagen: Festlich gekleidet feiert man ihn vom Sonnenuntergang des Freitags bis Samstagabend und enthält sich jeglicher Arbeit.

Rechtzeitig müssen die beiden Schabbeskerzen angezündet und mit dem Schabbes-Essen die beiden „Challot“, besonders feine Weißbrote, sowie die „Frucht des Weinstocks“ bereitet sein.

Nach dem „Kiddusch“, Segen über Brot und Wein, werden sie gemeinsam verzehrt: das familiäre Festmahl beginnt.

Der Gottesdienst folgt am Samstag in der Synagoge mit Lesung aus der „Tora“ („Lehre“), den ersten fünf Büchern der Bibel:

Die Gemeinde kommuniziert mit dem Ewigen. Individuelle Voraussetzung hierfür ist rituelle Reinheit, die etwa im „Tauchbad“ erreicht wird, wie auch in Autenhausen die Mikwe bezeichnet wurde. Ihr Tauchbecken wurde vom Grundwasser der Kreck-Aue gespeist: „lebendiges Wasser“, wie religiös vorgeschrieben.

Das jüdische Jahr wird durch Feste strukturiert, die sich am agrarischen, auf Israels Klima bezogenen Zyklus bzw. am jüdischen Kalender orientieren.

Das Neujahrsfest „Rosch ha-Schana“ am 1. und 2. „Tischri“ (September/Oktober) und „Jom Kippur“ am 10. Tischri sind die religiösen „Hohen Feiertage“. Die Zwischenzeit Tage sind Tage der Besinnung und Einkehr.

„Jom Kippur“, Tag der Versöhnung des Ewigen mit den Menschen, die sich auch untereinander aussöhnen, ist strenger,25-stündiger Fasttag.

„Pessach“ vom 14. bis 21. „Nissan“ (März/ April), „Schavuot“ am 6., 7. „Siwan“ (Mai/Juni) und „Sukkot“, das „Laubhüttenfest“ vom 15. bis 21./23. „Tischri“, sind Erntedank- und Wallfahrtsfeste:

Pessach ist das Fest der Freiheit aus ägyptischer Sklaverei, an Schavuot wird die Übergabe der Gesetzestafeln, also der Tora, und an Sukkot die 40-jährige Wüstenwanderung unter des Ewigen Schutz gefeiert.

Die jüdischen Autenhäuser haben mit dem Lichterfest „Chanukka“ am 25. „Kislew“ (November/Dezember) die Erinnerung an die Wiedereinweihung des zweiten Jerusalemer Tempels gefeiert.

Am 14. „Adar“ (Februar/März) feierten sie fröhlich-ausgelassen mit „Purim“ die legendäre Errettung der persischen Juden durch Esther, die den Genozid-Plan des hohen Beamten Haman durchkreuzt hat.

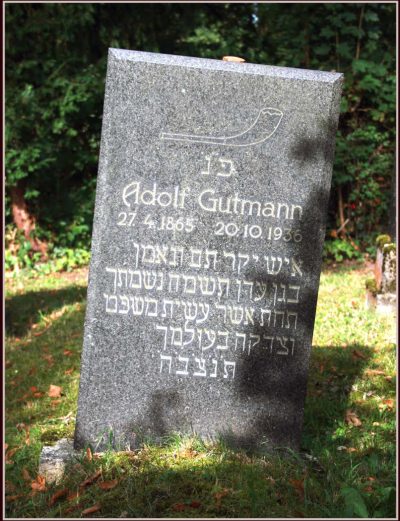

Adolf Gutmann war 1923 mit seiner Frau und seinem Cousin Emanuel mit Frau 1923 aus Autenhausen geflohen. Sein Grabstein auf dem jüdischen Friedhof in Coburg zeigt, dass er „Schofarbläser“ war.

Er hatte damit die Aufgabe, seine jüdischen Nachbarn an „Rosch Ha-Schana“, dem Neujahrsfest, mit dem durchdringend lauten Ton des als Blasinstrument ausgehöhlten Widderhorns im religiösen Sinne wachzurütteln.

(Bildquelle: Dorothea Weiß)