1898 wurde die jüdische „Elementarschule“ im eigenen Gebäude (Haus-Nr. 74, an der Stelle des heutigen Rückgebäudes Bergstraße 15) eröffnet.

Schon in der ersten Synagoge wurde wohl jüdische Religion gelehrt. Infolge der 1814 gültig gewordenen Schulpflicht wurden die Kinder seit 1824 von einem Lehrer unterrichtet, der nebenbei als Kantor und Schächter tätig war. Wegen Schülermangels schloss die Schule 1911.

Die jüdischen Autenhäuser waren mehrsprachig: Untereinander haben sie vermutlich jiddisch mit fränkischem Einschlag gesprochen.

Möglicherweise verwendeten die jüdischen Viehhändler auch eine spezielle, dem Jiddischen verwandte Sondersprache wie ihre Kollegen im mittelfränkischen Schopfloch das „Lachoudisch“.

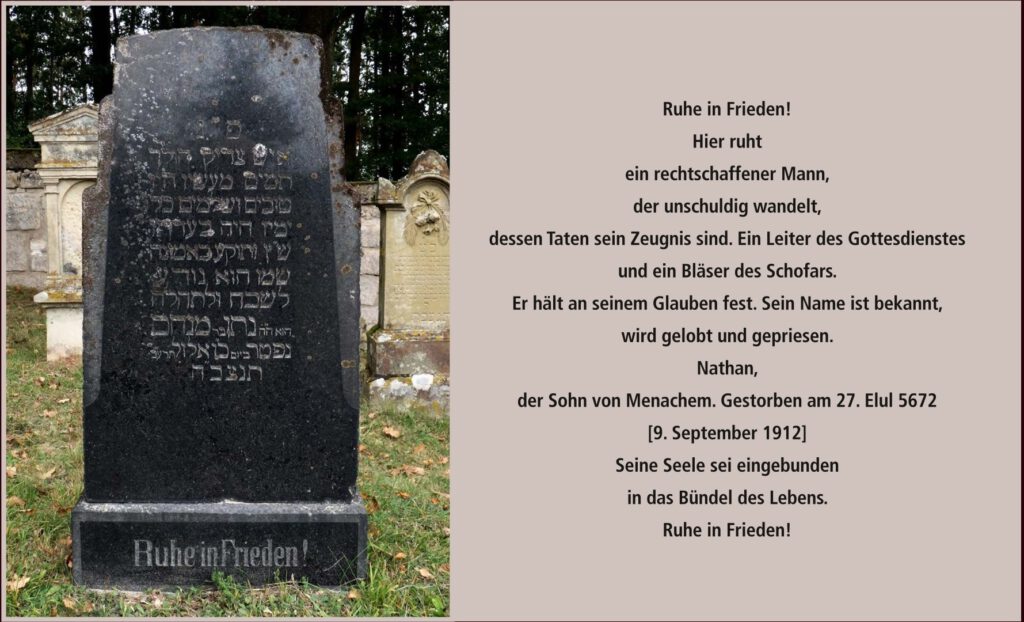

Die Grabsteine „sprechen“ Hebräisch, das auch in den Gottesdiensten angesagt war: Die Sprache der Tora.

Bereits Simcha / Simon, der seit 1667 zur ersten Generation jüdischer Autenhäuser gehörte, handelte mit Vieh. Seinen Beruf übten bis zum Ende der Gemeinde 1923 die Meisten hier aus.

Daneben gab es Tuch- und Hausierhändler, Seifensieder und Buchbinder. Reich wurden die Autenhäuser nicht:

Die Fertigstellung der zweiten Synagoge und die Erweiterung des Friedhofs konnte die mittelmäßig wohlhabende Gemeinde nur nach bayernweiten „Collecten“ stemmen.

Die Jahrhunderte alte jüdische Bildungstradition, den Söhnen und ab dem 19. Jahrhundert auch den Töchtern nicht nur Lesen und Schreiben, sondern Textkompetenz, also Textverständnis und Diskussionsfähigkeit zu vermitteln, war die wesentliche Basis des beruflichen Erfolges vieler Juden, die höhere Schulen und akademische Studien in einer Zahl absolvierten, die weit über dem jüdischen Bevölkerungsanteil lag.

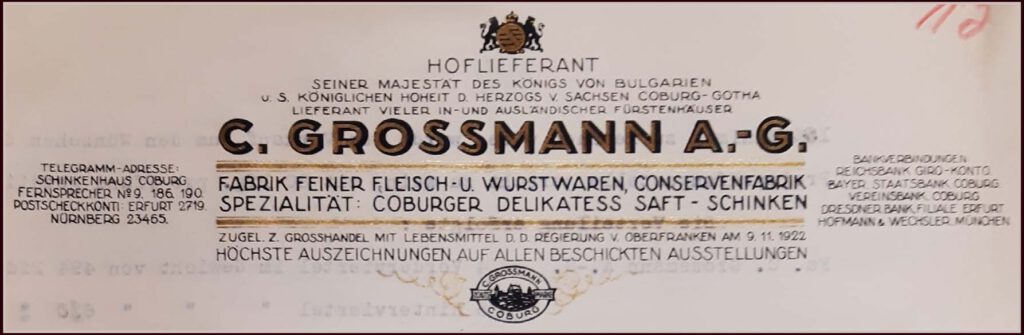

Daher konnten auch ab- und ausgewanderte Autenhäuser in größeren Städten Karriere machen.

Abraham Friedmann (Autenhausen, Haus Nr. 40, heute: Lindenstraße15, 11. Juli 1873 – 1938 Paris) steht beispielhaft hierfür: Er zog 1902 als Viehhändler nach Coburg, wo er Industrieller mit dem Ehrentitel Kommerzienrat wurde.