Tot ist der Verstorbene erst, wenn sein Name vergessen ist.

Auch Juden glauben an eine Weiterexistenz nach dem Tod, inklusive individueller Auferstehung am „Jüngsten Tag“ anlässlich der Ankunft des Messias. Dies prägt die rituellen Formen und Zeitabschnitte der Begleitung des Verstorbenen durch Angehörige und Gemeinde.

Die Autenhäuser sind zu Hause gestorben. Nach der „Tahara“, der rituellen Waschung, Anziehen des Totenhemds und Bettung in ein Leintuch kondolierten die Nachbarn.

Bis zur Beerdigung am Folgetag – mit Ausnahme des Schabbat und der Feiertage – waren die trauernden Angehörigen religiös entpflichtet.

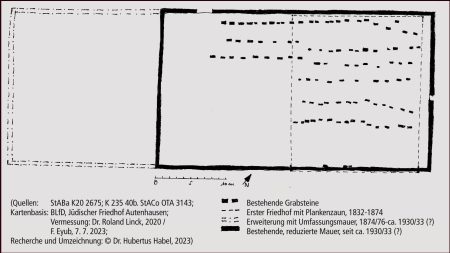

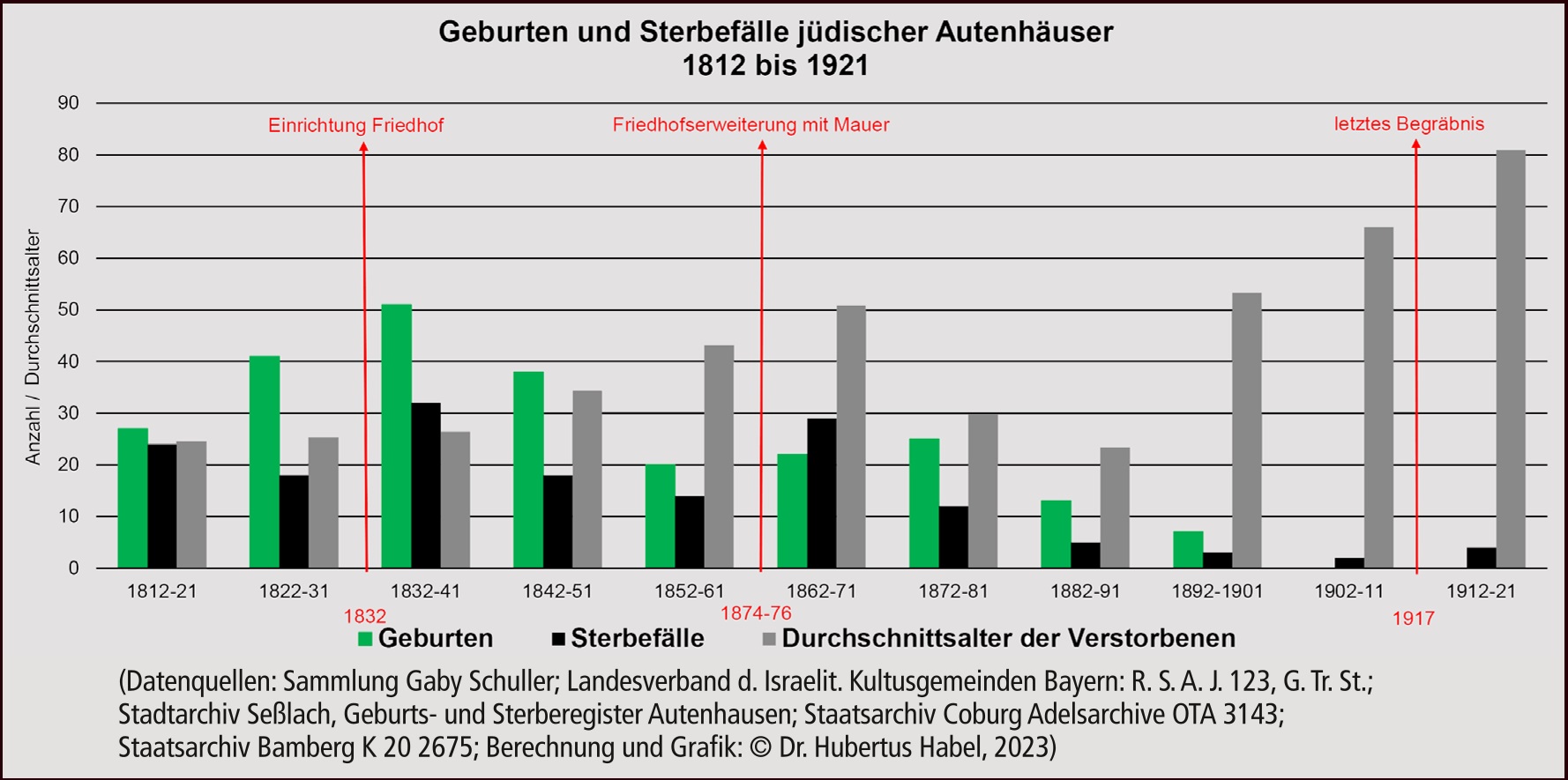

Bis 1832 haben die jüdischen Autenhäuser ihre Toten in Ebern begraben. Das änderte sich, als Feist Freund den Acker „in der Gumpertin“ seiner Gemeinde für den eigenen Begräbnisplatz schenkte.

Die Verstorbenen behalten ihr individuelles Grab bis zur Auferstehung. Sie werden mit Blick in Richtung Jerusalem begraben und „schauen“ daher in Autenhausen nach Südosten.

Die Trauerzeit gliedert sich noch heute in drei Abschnitte: Während der Woche nach der Beerdigung, der „Schiwa“, wird nicht gearbeitet.

In den folgenden drei Wochen, der „Schloschim“, unterbleiben noch Körperpflege und Vergnügungen.

Zum Abschluss des ersten Trauerjahres, der „Schnejm asar chodesch“ (zwölf Monate), wird am „Jahrtag“ des Verstorbenen in der Synagoge

gedacht.

Bis zum ersten „Jahrtag“ war der Grabstein zu setzen, für das „Weiterleben“ in der Erinnerung.

Auf dem Autenhäuser Friedhof sind die hebräischen Inschriften auf den Vorderseiten der Grabsteine häufig noch gut lesbar, anders als die wenigen deutschen auf den Rückseiten.

1874 war der gewachsenen Gemeinde der Friedhof zu eng geworden: Die Todesfälle hatten sich verdoppelt und zudem abgewanderte Gemeindemitglieder aus Coburg hier ihr Grab bekommen. Dem Mauerplan der dreifachen Erweiterung stimmten der zuständige Burgpreppacher Rabbiner und die königliche Regierung zu. Am 27. Oktober 1876 war die Mauer fertig.